ライドシェアとは?タクシーとの違いやメリット・デメリット、国内外の普及状況、アプリなどをご紹介

2024/09/24

近年、海外だけでなく日本においても、ライドシェアが話題になっています。ただし、日本のライドシェアは海外のライドシェアとは違う部分もあるため、どのようなサービスなのかを把握しなくてはなりません。ここでは、日本におけるライドシェアがどのようなサービスなのか、タクシーとの違いやメリット・デメリット、国内外の普及状況、アプリなどをご紹介します。

ライドシェアとは

そもそもライドシェアとは、どのようなサービスなのでしょうか。ここでは、ライドシェアのサービス概要や注目される背景、タクシー・カーシェアリングとの違いについて解説します。

ライドシェアのサービス概要

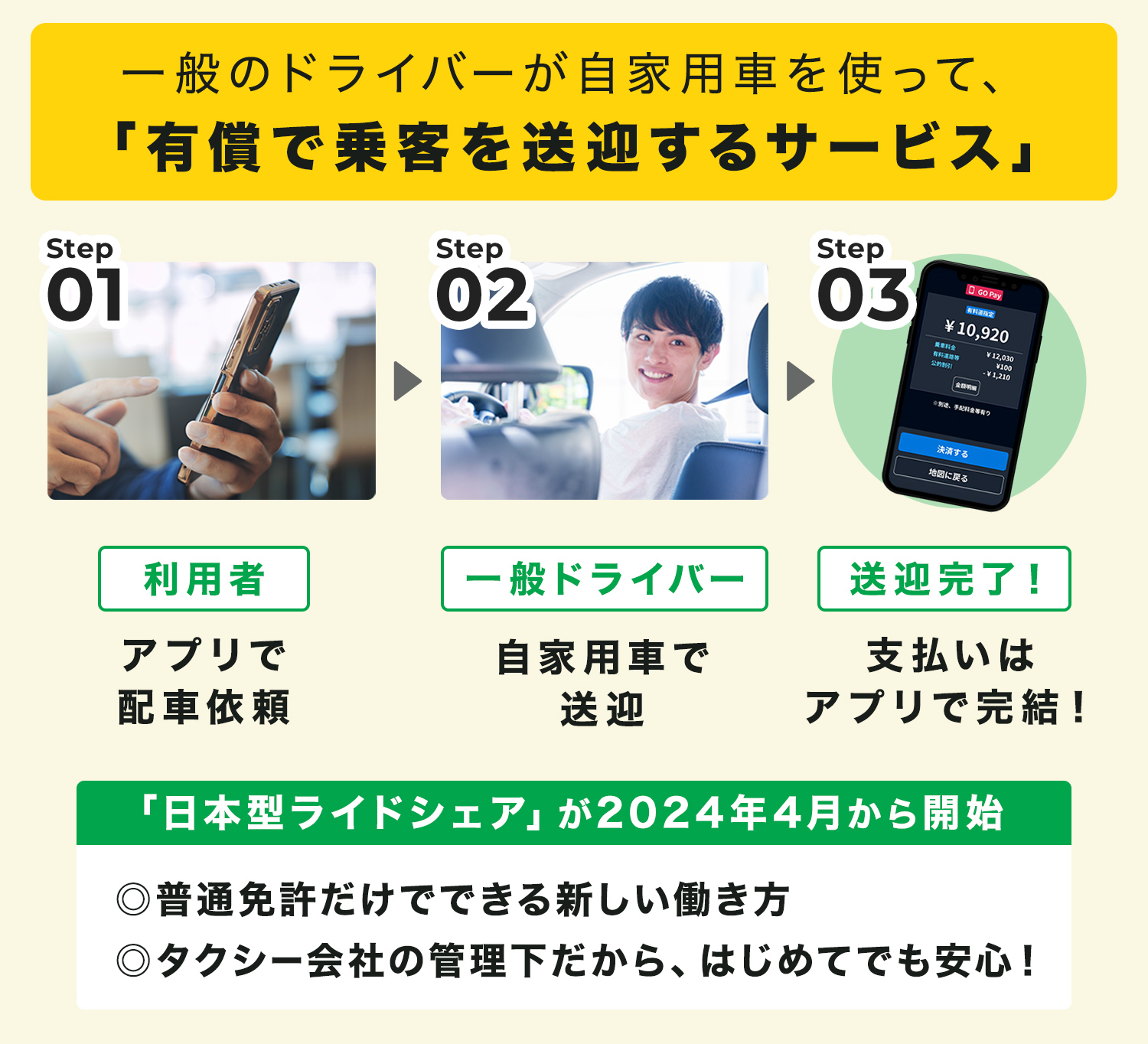

ライドシェアとは、個人が自家用車を利用して有償で他人を運ぶ配車サービスのことです。スマートフォンアプリを通じて、車を所有するドライバーと移動を希望する乗客をマッチングさせます。

日本では、2024年4月1日から「自家用車活用事業(日本型ライドシェア)」がスタートしました。また「自家用有償旅客運送(自治体ライドシェア)」という制度もあり、これはおもに過疎地や公共交通が不足している地域で実施されるものです。

ライドシェアのドライバーになるためには、タクシー事業者への登録が必要ですが、二種免許は必須ではなく、普通免許さえあれば、タクシー事業者の研修を受けた後にドライバーとして働けます。

ただし、ライドシェアは一般のドライバーが運行するため、事故やトラブルのリスクも存在します。そのため、ライドシェアを展開するタクシー事業者は「対人8,000万円以上、および対物200万円以上の任意保険・共済に加入していること」が認可の条件となっており、万が一ライドシェアサービスで交通事故が発生した場合、ドライバーが所属するタクシー事業者が責任を負うため安心して働くことができます。

ライドシェアが注目される背景

日本でライドシェアが注目される背景には、以下のような要素が考えられます。

・交通サービスの不足:特に地方や過疎地では公共交通機関が不足しており、新たな移動手段としてライドシェアが期待されています。

・タクシードライバーの人手不足:新型コロナウイルス感染症の影響でタクシードライバーが大量退職し、タクシー業界では深刻な人手不足に陥っています。

・タクシーの台数不足:特に都市部や観光地では、時間帯によってタクシーの台数が不足しており、ライドシェアがその解消策として注目されています。

・新たなビジネスモデルの創出:ライドシェアは新たなビジネスモデルを生み出し、地方の活性化や持続可能な社会の実現に貢献すると期待されています。

これらの要因が相まって、2024年4月から日本版ライドシェアが導入され、新たな移動手段としての可能性に注目が集まっています。

日本型ライドシェアとは

日本型ライドシェアとは、一般のドライバーが自家用車を使用して有償で旅客輸送を行うサービスであり、その運行管理をタクシー会社が担っています。おもな特徴は、以下のとおりです。

・タクシー会社による管理:日本型ライドシェアの特徴的な点は、運行管理をタクシー会社が担当することです。ドライバーの教育や勤務管理もタクシー会社が行います。

・配車の限定:事前に運賃が確定する配車限定のサービスで、料金は通常のタクシーと同じ金額です。

・アプリの利用:「Uber」「S-Ride」「GO」「DiDi」などのタクシーアプリから配車を依頼できます。

・エリア・時間帯の制限:タクシーが不足している地域や特定の時間帯において、地域の自家用車や一般ドライバーによって有償で運送サービスを提供できるようになっています。

したがって、日本型ライドシェアは実質的にタクシーの規制緩和の一環ともいえるでしょう。今後の拡大も見込まれており、タクシー事業者以外によるライドシェア事業の法整備についても議論が進められる予定です。

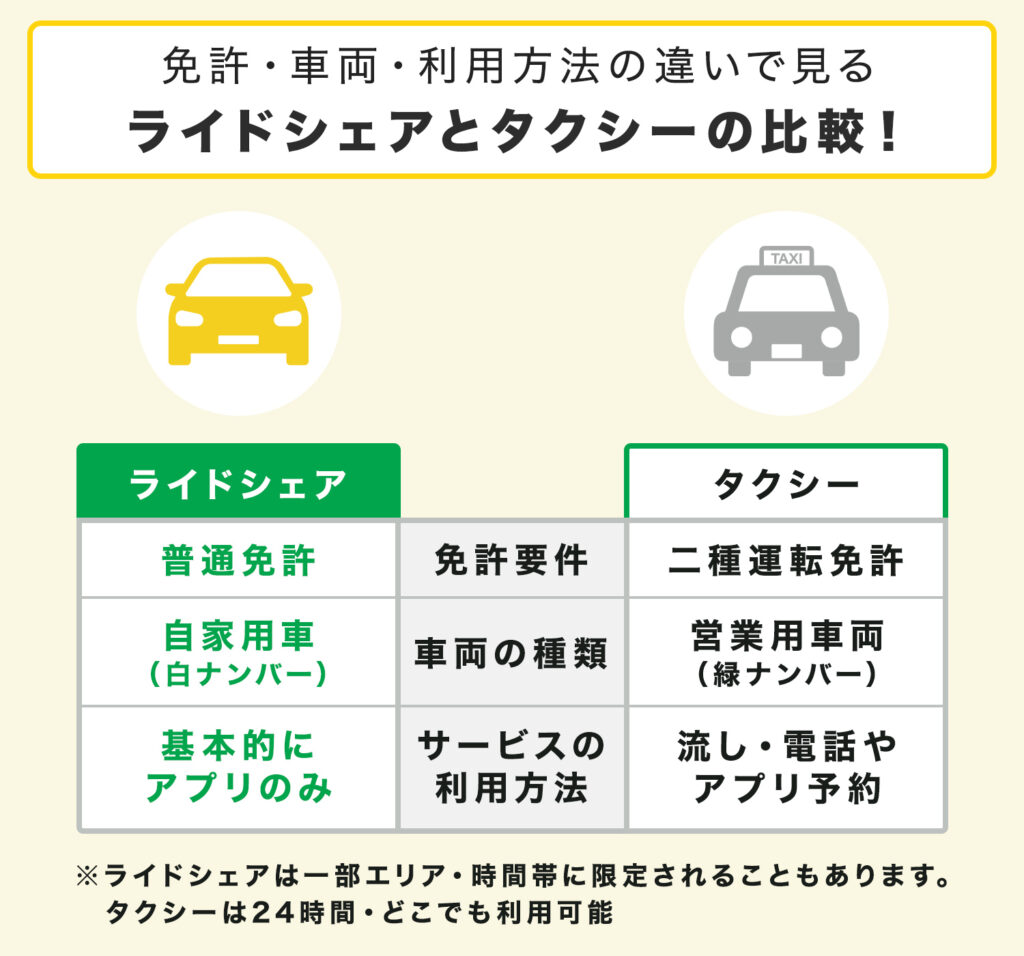

ライドシェアとタクシーの違い

ライドシェアとタクシーは、双方とも人々を目的地まで運ぶサービスですが、いくつかの重要な違いがあります。

・免許要件:タクシードライバーには第二種運転免許が必要です。一方、ライドシェアドライバーには普通免許(第一種運転免許)があれば運転できます。

・車両の種類:タクシーは営業用車両(緑ナンバー)を使用します。ライドシェアでは、ドライバーの自家用車(白ナンバー)を使用する点が違いです。

・サービスの利用方法:タクシーは街中で手を挙げて捕まえることが可能で、電話やアプリでの予約も可能です。ライドシェアは基本的にアプリを通じてのみ利用できます。

ライドシェアとカーシェアリングの違い

カーシェアリングとは、事業者や個人が所有する車両を利用者(ドライバー)に貸し出すサービスです。以下の点において、ライドシェアと違いがあります。

・利用者の役割:カーシェアリングでは、利用者が直接運転を行い、車を借りて利用します。ライドシェアはドライバーが目的地に向かいたい乗客を車に乗せます。利用者は運転する必要はありません。

・メリット:カーシェアリングのメリットは、利用者が車両や時間を有効活用でき、比較的低価格で利用できる点です。一方、ライドシェアは、移動の選択肢が増える点がおもなメリットです。

ライドシェアの種類

一口にライドシェアと言っても、さまざまなサービス形式があります。ここでは、おもなライドシェアの種類をご紹介します。

カープール型

カープール型のライドシェアは、一般ドライバーが自家用車を利用して同じ目的地に向かう人々を無料で同乗させるサービスです。出発地と目的地が同じ人々が相乗りし、ドライバーは無償で運転します。この形式は、交通の効率化や環境への貢献がおもな目的だといえるでしょう。

TCNサービス型

TCN(Transportation Network Company)サービス型とは、一般ドライバーが料金を受け取って利用者を送迎する形式です。スマートフォンアプリを介してドライバーと利用者をリアルタイムでマッチングさせ、有料でサービスを提供します。おもなプラットフォームにはUberやLyftが挙げられます。

タクシー「相乗りサービス」

従来のタクシーサービスに近い形式で、一般ドライバーではなく、タクシー運転手が同じ目的地に向かう利用者を同乗させるサービスです。有料で提供され、タクシー配車アプリを通じて予約・配車要請が行われます。

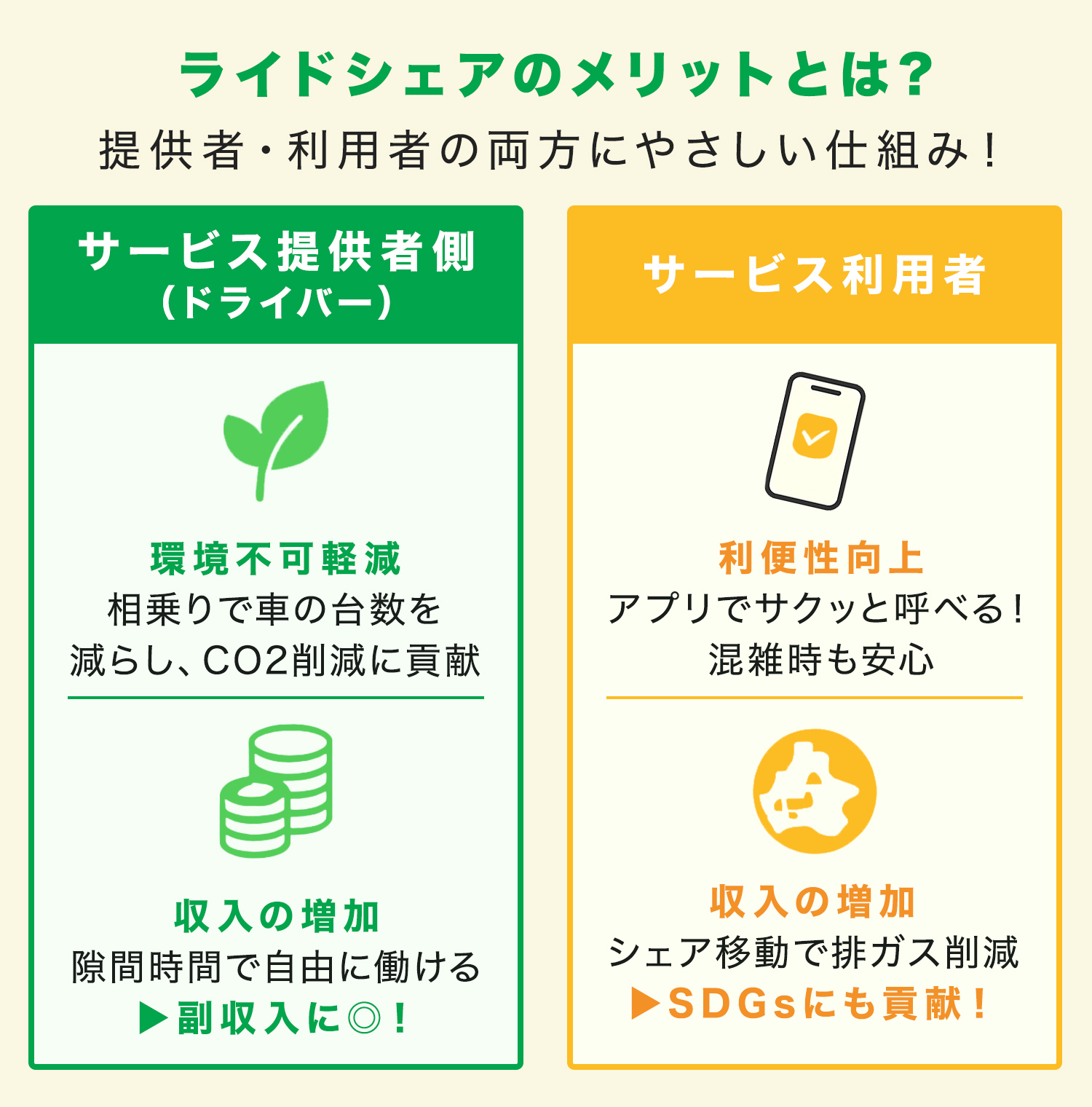

ライドシェアのメリット

ライドシェアによって、具体的にはどのような恩恵が得られるのでしょうか。ここでは、ライドシェアのメリットをサービスの提供側・利用者側それぞれの視点で解説します。

サービス提供者側のメリット

ライドシェアによって、サービス提供者側が得られるメリットは、以下のとおりです。

・環境負荷軽減

・収入の増加

ライドシェアの提供者は、自家用車を相乗りで使用するため、車両の数を減らし、環境への負荷を軽減できます。また、ドライバーは余裕のある時間に働けるのがメリットです。

サービス利用者側のメリット

ライドシェアによる、サービス利用者側のメリットは、以下のとおりです。

・利便性向上

・環境への貢献

ライドシェアは、タクシーが捕まりにくい地域や混雑した時間帯でも、マッチングを介して移動できるため、利便性が向上します。また、一台の車で複数の人が移動することで、道路の車両数を減らし、CO2排出量を削減できるのもメリットです。

ライドシェアのデメリット

ライドシェアを利用する際には、いくつか注意しなければならない点があります。ここでは、サービス提供者側・利用者側それぞれの視点で、ライドシェアのデメリットを確認しておきましょう。

サービス提供者側のデメリット

ライドシェアのドライバーは一般の個人であり、運転技術やマナーにばらつきがあります。一部のドライバーが安全運転を怠る可能性があるのはデメリットです。また、ライドシェアのドライバーはどんなお客様がご乗車するか分かりません。トラブルのリスクがあることから、ドライバー側も注意が必要です。

サービス利用者側のデメリット

ライドシェアのサービス利用者側のデメリットは、運転手の質のばらつきです。ライドシェアの運転手は一般の個人であり、ほとんどが二種免許を持っていないため運転技術に差があることがあります。一部の運転手はマナーが悪かったり、運転技術が低かったりすることがあるかもしれません。

国内外におけるライドシェアの普及状況

ライドシェアの国内外の普及状況は、大きく異なります。ここでは、それぞれの状況を確認しておきましょう。

海外の普及状況

UberやLyftなどのプラットフォーム企業が世界的に展開しており、800以上の都市でサービスを提供しています。世界的な普及の背景には、スマートフォンによる正確な需給マッチング、運転者と同乗者が相互評価するシステムへの安心感、乗車前にアプリで行き先や所要時間・料金を共有できる利便性の高さが挙げられるでしょう。

国内の普及状況

日本では、ライドシェアの普及は他国に比べて遅れています。これは、日本の道路運送法による厳しい規制が背景にあるためです。現行の法律では、一般の人が自家用車を使って有償で運送することが基本的に禁止されており、この規制がライドシェアサービスの普及を阻んでいます。そのため東京都、大阪府、福岡県、札幌市などの一部地域でのみ、ライドシェアが利用できる状況です。

国内におけるライドシェアのドライバー・車両・運賃

日本型ライドシェアの場合、ドライバーや車両、運賃の扱いはどのような状況なのでしょうか。ここでは、国内におけるライドシェアのドライバー・車両・運賃をご紹介します。

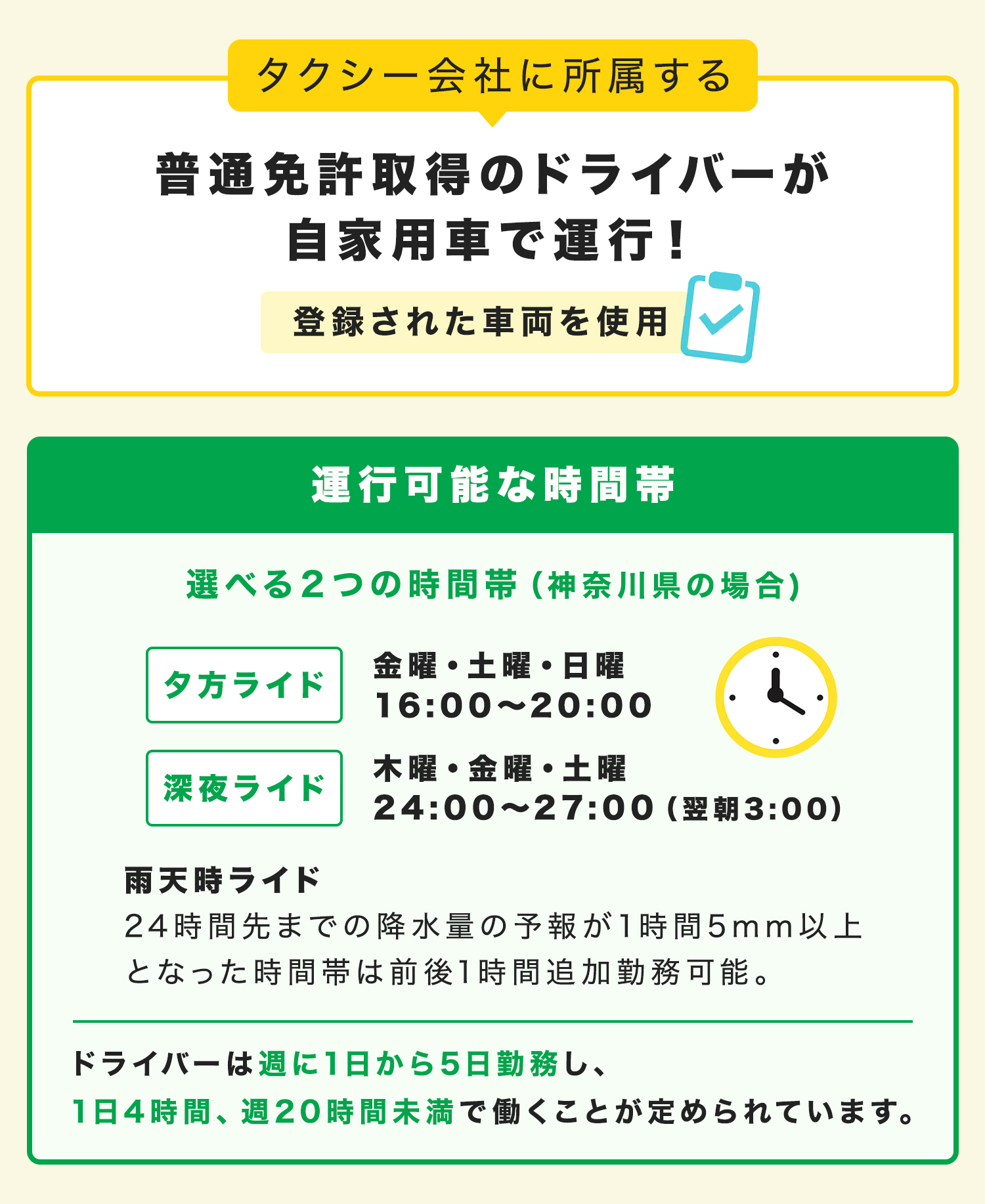

ドライバーと車両

ライドシェアのドライバーは、タクシー会社に所属するドライバーです。ただし、第一種普通運転免許を取得すれば、ライドシェアのドライバーとして働けます。日本型ライドシェアでは、タクシー事業者が一般ドライバーの教育、運行管理、自家用車の整備管理を行い、運送責任を負う点が特徴です。そのため、タクシー会社に登録された車両が使われます。

国交省が区域ごとにタクシーが不足する時間帯のみ運行が認められており、例えば神奈川県では金曜日から日曜日の午後4時から8時台、木曜日から土曜日の午前0時から3時台、24時間先までの降水量の予報が1時間5mm以上となった時間帯の前後1時間に運行が許可されています。ドライバーは週に1日から3日勤務し、1日4時間程度、週20時間未満で働くことが定められています。

ライドシェアの運賃

ライドシェアの料金は、原則的にタクシーと同じ仕組みで計算されます。初乗り運賃に加算(距離や時間など)が行われ、アプリで乗車地と降車地を入力することで運賃が決まります。現金支払いはできません。支払いはキャッシュレスで、クレジットカードや電子決済を利用します。

国内でライドシェアを利用できるアプリ

ライドシェアを利用できるアプリは、多くの種類があります。ここでは、国内でライドシェアを利用できるアプリを5つご紹介します。

GO

GOは、国内200以上のタクシー会社で利用できる国内最大級のタクシー配車アプリです。

AIを活用したリアルタイム需給予測による「AI予約」や「こだわり条件」に基づく配車サービスを提供しています。事前確定運賃やアプリ決済などの便利な機能を備えており、法人向けサービスでも利用状況の可視化が可能です。

S.RIDE

S.RIDE(エスライド)はソニーグループのIT技術とAIを活用して開発されたタクシーアプリです。2023年2月時点で150万ダウンロードを記録しており、勢いのあるライドシェアアプリだといえるでしょう。事前確定運賃の選択とクレジットカードによるオンライン決済を利用して、ライドシェア車両を含めた配車が可能です。

Uber

Uberは、世界約70か国で利用されている配車サービスで、変動料金制を採用しています。日本ではタクシーか自家用タクシーのどちらを配車するか利用者が選択できる点が大きなポイントです。安心の「相互評価システム」や「アプリ上の通報制度」を備えています。

DiDi

DiDiは中国のライドシェアアプリで、世界1,000都市以上で展開しているプラットフォームです。会員ランク制やポイントの導入により、高級車の配車も可能といった特徴があります。沖縄ではタクシーの配車だけでなく、運転代行配車のサービスも提供している状況です。

スグクル

スグクルは運転代行予約サービスを提供しているアプリで、全国展開を目指しています。ライドシェアアプリの開発・提供を通じて交通空白地域の課題解決が目的です。

まとめ

ライドシェアとは、個人が自家用車を利用し、有償で他人を運ぶ配車サービスです。日本では2024年4月に「日本型ライドシェア」がスタートし、地方の交通不足やタクシーの台数不足を解消する手段として期待されています。タクシーと異なり、普通免許で運転が可能であり、タクシー事業者が運行管理を行うのが特徴です。海外ではUberやLyftが普及し、日本でもGOやUberなどのアプリを通じて利用できます。

平和交通ではライドシェアドライバーを募集しています。ライドシェアのドライバーとして働きたいと考えている方は、以下のサイトで詳細をご確認ください。