タクシードライバーになるまでの研修内容とは?平和交通の事例をご紹介

2025/02/05

近年、インバウンドの影響などもあり、タクシードライバーの需要が増加傾向です。そのため、タクシードライバーを目指す方も増えています。

タクシードライバーになるためには、タクシー会社へ就職しなくてはならないことに加え、さまざまな研修を受講することも必要です。しかし、具体的にどのような研修が行われるのかをご存じの方は少ないでしょう。

ここでは、タクシードライバーになるまでの研修内容について、平和交通の事例をご紹介します。

タクシードライバーの一般的な新人研修の流れ

タクシードライバーになるまでの研修には、多くのステップがあります。ここでは、タクシードライバーの一般的な新人研修の流れを確認しておきましょう。

1.実地研修

実地研修は、運転技術の向上だけでなく、接客スキルや料金精算の方法など、タクシードライバー業務の基本をしっかり学びます

平和交通では、タクシーセンターでの研修に入る前に、自社で3日間の初期研修として実施します。

研修では、ロールプレイング形式での接客練習を行い、乗客対応の基本を身につけます。例えば、お客様に挨拶する際の言葉遣いや、道中での適切な会話の仕方を学びます。

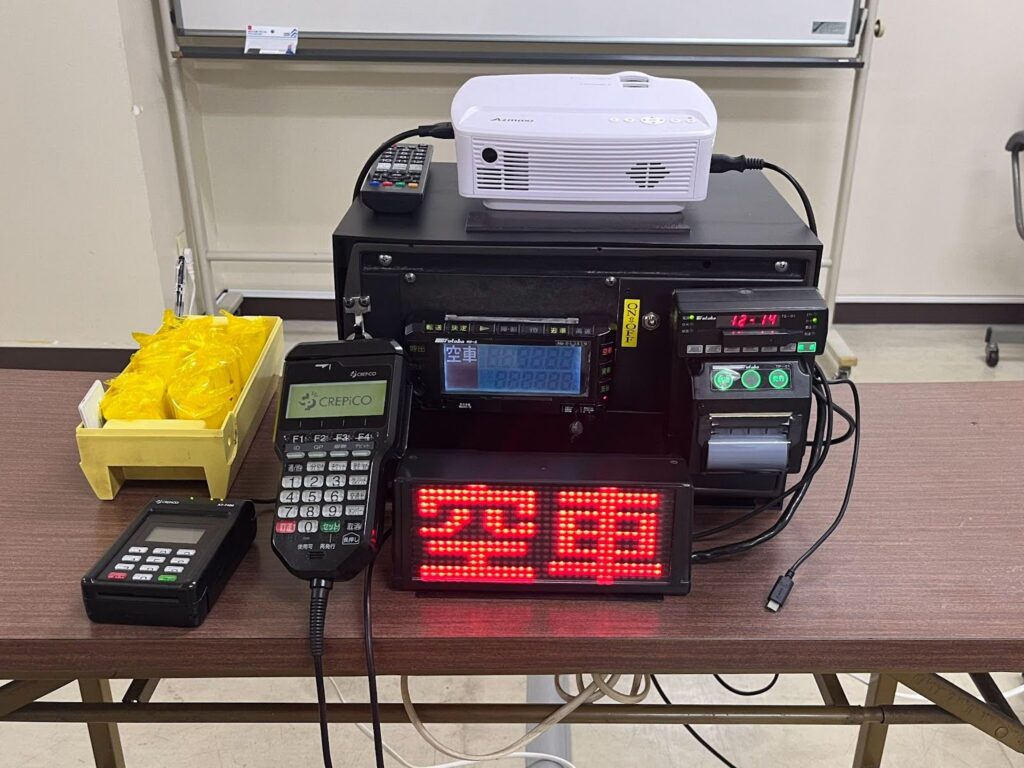

またメーターの操作や料金収受の方法、カーナビや無線機器の使用方法などを実践的に学ぶのも実地研修です。さらに、夜間や悪天候時の運転など、さまざまな条件下での安全運転技術も習得します。実地研修を通じて、新人ドライバーは実際の業務に近い環境で経験を積み、自信を持って乗務を開始できるよう準備しなくてはなりません。

2.法令・接客研修

タクシードライバーに必要な法律知識と接客技術を習得します。交通バリアフリーや接客マナーを含む業務の基礎を学ぶ重要なステップです。

東京・神奈川・大阪の一部地域では3日間の研修を受け、法令試験に合格しなければなりません。

主な内容は、タクシー事業法や道路運送法などの基本的な法律を学びます。

特に接客面では、お客様への適切な対応や、車いす利用者や高齢者への配慮など、多様なニーズに応える技術を学びます。

また、緊急時の対応や防犯対策についても詳しく指導を受けるのも法令・接客研修の特徴です。研修を通じて、タクシードライバーとしての責任と誇りを身につけることが期待されます。

平和交通をはじめとする神奈川県の一部タクシー会社では、以下のようなスケジュールで実施されます。

1日目(月曜日)神奈川県トヨタモビリティセンター:ユニバーサルデザイン講習や接遇、交通バリアフリー車いすの乗せ方などを学ぶ

2~3日目(火水または木金)神奈川タクシーセンター:法令試験対策

3.法令試験(京浜交通圏)

法令試験は、タクシードライバーとして必要な法律知識を確認するための試験です。

タクシー運転者になるには、神奈川タクシーセンターで実施している「輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験」(タクシー事業にかかる法令、安全及び接遇)に合格しなければなりません。

「法令、安全及び接遇」の出題は、それぞれについて15問程度の合計45問の出題で、合格基準は36問以上(正答率80%以上)です。筆記試験によって実施されます。なお、他の指定地域(特定指定地域を含む)において、2年以内に交付された『合格証』をお持ちの方は法令試験が免除です。

合格するためには、単に法令を暗記するだけでなく、実際の業務に即した理解が求められます。安全運転、接客マナー、緊急時の対応など、タクシードライバーとして必要な総合的な知識が問われます。

法令試験は、タクシードライバーとしての適性を判断する重要な指標となるため、十分な準備と学習が必要です。合格後も、法令や規則の変更に常に注意を払い、継続的な学習が求められます。

4.普通自動車第二種免許の取得

タクシードライバーとして働くには普通自動車第二種免許の取得が必須です。この過程は最短9日で完了します。自動車教習所での集中的な学習が必要です。

学科教習では、道路交通法や車両の構造、安全運転の理論などを学びます。実技教習では、実際の車両を使用して、旅客輸送に特化した運転技術を習得することが一般的です。教習所での学習が終わると、卒業検定(卒検)を受験し、合格すれば実技試験が免除されます。

その後、免許試験場で学科試験に合格すると、晴れて第二種免許が交付される流れです。平和交通を含め多くのタクシー会社では、この免許取得にかかる費用を全額または一部負担しており、未経験者でも安心して挑戦できる環境が整っています。

5.営業所配属後の研修

営業所配属後の研修は、新人ドライバーが実際の業務環境に適応するための最終ステップです。研修は通常2〜3日間行われ、先輩ドライバーによる添乗指導が中心です。ここでは、配属された営業エリアの特性や顧客層の把握、地域特有のイベント情報、頻繁に利用されるルートなどを学びます。

また、実際のお客様を乗せての実践的な指導も行われ、予期せぬ状況への対処方法や効率的な営業テクニックなども習得するのも、こちらの研修です。さらに営業所特有の運行ルールや、法人契約顧客の所在地確認なども行います。

このステップでは、先輩ドライバーが新人ドライバーの不安や疑問に丁寧に対応し、スムーズな業務開始をサポートすることが一般的です。多くの会社が、デビュー後も定期的なフォローアップ研修を実施し、継続的なスキルアップを図っています。平和交通では日勤2日〜、隔日勤務1日〜の添乗指導が行われます。

また、タクシードライバーとしてのデビュー後は、流し・アプリ配車にて業務を実施します。約1か月後、自社にて無線講習を受講し無線配車も取れるようになります。

タクシードライバーになるための研修中における給与の扱い

タクシードライバーになるための研修中の給与は、どのような扱いになるのでしょうか。ここでは、研修中の給与の扱いについて解説します。

研修中の給与体系

研修期間中は、通常の乗務開始後とは異なる給与体系が適用されます。多くのタクシー会社では、研修中の給与を日給制で支給するのが一般的です。

平和交通の場合は、研修期間中に日給1万円と交通費を支給します。

給与保証

平和交通では、安心して働いてもらう取り組みとして、乗務開始後も一定期間の給与保証を行っています。未経験者に対して乗務開始後6か月間最大36万円(※規定に準ずる)の月給保証、経験者に対しては6か月間最大30万円(※規定に準ずる)の月給保証を行う制度です。

また、新卒者には乗務開始後3か月間最大27万円(※規定に準ずる)の月給保証があります。

その他の支援

平和交通では、二種免許取得にかかる費用を会社が負担する(※規定に準ずる)など、未経験者でも安心して働けるようなサポートも実施しています。さらに個室社員寮を完備し、入社から1年間寮費無料などの福利厚生も提供しているのも特徴です。

タクシードライバーを目指す方は、研修期間中の給与について、応募先の会社に詳細を確認することをおすすめします。

まとめ

タクシードライバーになるには、研修を通じて運転技術や接客スキル、法令知識などを習得しなくてはなりません。平和交通では、入社後1か月弱の自社研修を実施し、日給1万円を支給しています。研修内容には運転講習や接客、機器操作などが含まれ、その後、タクシーセンターでの法令試験対策が行われる場合もあります。一部地域では法令試験の合格が求められ、第二種免許取得も必須です。

平和交通は、未経験者でも安心してタクシードライバーを目指せるサポート体制が整っています。二種免許取得費用の全額負担や、乗務開始後6か月間最大36万円の給与保証を実施しており、経済的な不安を軽減します。また、入社から1年間は個室社員寮を無料提供するなど、生活面でも手厚く支援。研修や勤務を通じて、運転技術や接客スキルをしっかり磨きながら、地域に貢献できる環境が魅力です。

タクシードライバーを目指す方は、ぜひ平和交通にご相談ください。