国内におけるライドシェアのメリットとは?事業者・ドライバー・利用者の視点でそれぞれ解説

2024/09/24

いよいよ国内でも解禁となったライドシェア。しかし、日本版ライドシェアは海外のライドシェアとは若干異なる部分もあるため注意が必要です。そのため、具体的にどのような違いがあるのか把握しておかなくてはなりません。ここでは、国内におけるライドシェアのメリットがどのようなものか、事業者・ドライバー利用者、それぞれの視点で解説します。

そもそもライドシェアとは

日本におけるライドシェアとは、どのようなサービスなのでしょうか。ここでは、日本型ライドシェアの内容や注目される背景などをご紹介します。

ライドシェアのサービス概要

ライドシェア(Rideshare)とは、複数の人が同じ車を共有して移動することで、交通手段を効率化し、コストや環境への負担を軽減するサービスです。おもにスマートフォンアプリを通じて提供されることが多く、利用者は近くの車を呼び出して乗車できます。

ライドシェアがどのようなサービスなのかについては、以下の記事もご参照ください。

国内でライドシェアが注目される背景

日本でライドシェアが注目される背景は、以下のとおりです。

・新たな移動手段としての期待

2024年4月より「日本型ライドシェア」が解禁され、新たな移動手段として注目を集めています。特に、タクシー不足の地域や交通手段が限られた地方部では、新しい移動の選択肢として期待が高まっています。

・社会経済的要因

新型コロナウイルス感染症の感染拡大によるタクシードライバーの大量退職や、海外からの訪日外国人数の増加が、タクシーの台数不足を悪化させています。ライドシェアの一部限定解禁は、タクシーの台数不足を補うために一般ドライバーを活用し、より柔軟な移動手段を提供する緊急対策として導入されました。

・環境保護への寄与

ライドシェアは交通渋滞の緩和、排出ガスの削減、公共交通が行き届かない地域での移動手段の提供など、都市の交通体系を改善し、より持続可能な移動手段へと導いています。また、車両共有により自動車の過剰な利用を抑制し、環境保護にも寄与しています。

・経済的なメリット

ライドシェアは、一般ドライバーが自家用車を有効活用することでその維持費などを抑えられる点に期待が集まっています。

ライドシェアの種類

ライドシェアには、おもに以下2つの形態があります。

・TNCサービス型(配車型):一般のドライバーが料金を受け取って利用者を送迎する形式です。配車プラットフォームを提供する企業が中心となり、ドライバーの管理や運行管理を行います。アメリカ、カナダ、オーストラリア、中国、ブラジルなどの国々で広く導入されているライドシェアです。

・PHVサービス型(個人タクシー型):一般のドライバーが同じ目的地に向かう利用者を無料で同乗させる形式です。ドライバーには国ごとの規制が適用され、公的なライセンスの取得や登録が必要な場合があります。おもにイギリス、フランス、ドイツなどヨーロッパ圏で導入されているライドシェアです。

また、ライドシェアには古くから存在する以下のような形式もあります。

・カープール型:純粋な相乗りサービス

・バンプール型:バンを利用し、複数人が同時に乗車する形態

・カジュアルカープール型:ヒッチハイクに近い形式の相乗りサービス

日本型ライドシェアについて

日本型ライドシェアは、タクシー会社が管理する形で、地域の自家用車や一般ドライバーが有償で運送サービスを提供する新しいサービスです。特に、タクシー不足が深刻な地域や時間帯で効果を発揮するとされています。

具体的な特徴は、以下のとおりです。

・運行エリアや時間帯の制限:ライドシェアは、タクシーの供給不足が確認された特定の地域でのみ、限定された時間帯に利用可能です。

・普通免許でのドライバー登録:普通免許を持っていればライドシェアのドライバーになれますが、タクシー事業者への登録と研修が必須です。

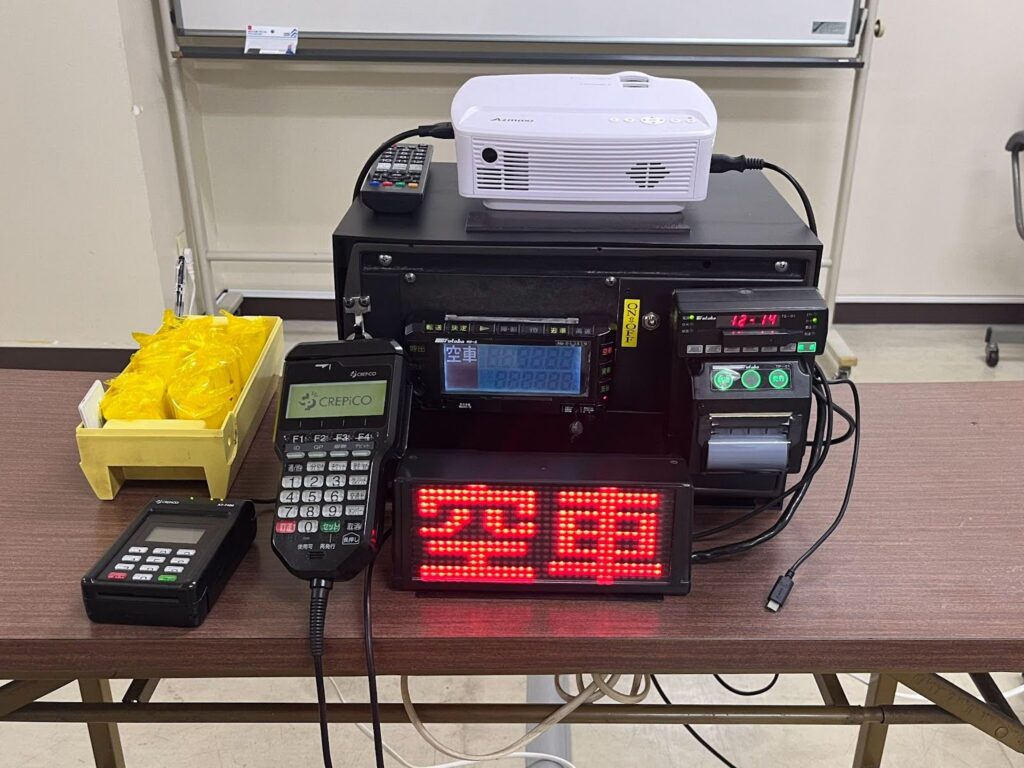

・キャッシュレス決済:運賃はタクシーと同じ基準で設定され、支払いはキャッシュレスで行われます。

・アプリによる配車:GO、Uber、S.RIDE、DiDiなどのアプリを通じて配車が可能です。

つまり日本型ライドシェアは、海外のライドシェアサービスの利点を取り入れつつ、日本のタクシーの高品質なサービスを維持することを目指した取り組みであり、タクシー不足の解消と利用者へのメリットが期待されています。

ライドシェアのメリット

ライドシェアは、事業者とドライバー、利用者のそれぞれにとって多くのメリットを提供します。以下で、それぞれの内容を確認しておきましょう。

事業者(タクシー会社など)のメリット

ライドシェアの解禁によって、タクシー会社などの事業者は、以下のようなメリットが得られます。

・新たなビジネスチャンスの創出

日本型ライドシェアは、タクシー会社が新たな顧客層を開拓する機会を提供するサービスです。例えば、タクシーを普段利用しない若者や、車を所有していない地域の住民などがターゲットになります。また、ライドシェアはピーク時やオフピーク時の需要を調整する手段ともなり、収益性を向上させる効果が期待できるでしょう。

・競争力の向上

事業者がサービスの質を向上させ、競争力を強化する機会を提供するのも、ライドシェアのメリットです。例えば、顧客のニーズに応じた柔軟なサービス提供や、アプリを通じた便利な配車・決済システムなどが可能になります。そのため、事業者は市場での立ち位置を強化できます。

ドライバーのメリット

ライドシェアのドライバーという新しい働き方が加わることで、以下のようなメリットも考えられます。

・多様な働き方の実現

ライドシェアは、ドライバーにとって柔軟な働き方を可能にすることがメリットです。比較的自分の都合に合わせて働く時間を調整しやすいため、他の仕事や家庭生活との両立が容易になります。また、自分の車を使って働くことも可能なため、自由度が高まるでしょう。

・副収入による年収アップの可能性

ライドシェアは、ドライバーに副収入を得る機会を提供します。特に、空いた時間に働けるようになるため、本業以外で収入を得ることが可能です。その結果、年収を増やすことが期待できます。

利用者のメリット

ライドシェアには、サービスを利用する方々にとってもメリットがあります。

・低料金で利用することが可能

ライドシェアは、従来のタクシーなどに比べて料金が低く設定されていることが多いです。ドライバーが自分の車を使用したり、空いた時間に働くことでコストを抑えられたりするためです。また、同じ方向に向かう人々が同じ車に乗ることで、1人あたりの料金をさらに抑えることも可能です。

ただし、タクシー会社が運営する日本型ライドシェアの料金は、タクシーと同じなため注意しなくてはなりません。自治体やNPOが主体となって運営する自家用有償旅客運送制度のライドシェアは、低料金で利用できます。

・利便性が向上

ライドシェアは、スマートフォンのアプリを通じて簡単に配車を呼び出せる点が特徴です。また、目的地を事前に入力することで、ドライバーとのコミュニケーションをスムーズにし、迅速に目的地に到着することも可能です。さらに、電子決済により、現金を用意する必要がなく、乗車後すぐに降車できます。

ライドシェアの注意点

ライドシェアを利用する際には、以下の点に注意することが重要です。

・ドライバーの信頼性と安全性

・運転の質と安全性

・事故の場合の保険や保障

それぞれの内容を解説します。

ドライバーの信頼性と安全性

ライドシェアサービスでは、ドライバーの背景チェックが行われ、運転免許証の確認、犯罪歴のスクリーニングなどが行われます。また、ユーザーはドライバーの評価を見ることができ、これによりドライバーの信頼性を判断することが可能です。しかし、完全に安全性を保証するものではないため、何か問題があると感じたらすぐにサービス提供者に連絡することも重要です。

運転の質と安全性

ドライバーの運転スキルと行動は、ライドシェア体験の重要な部分です。運転中の適切な速度、遵守すべき交通ルールの遵守、適切な車両のメンテナンスなどが含まれます。また、ドライバーはアルコールや薬物の影響下で運転してはならず、これらの行為を疑う場合は、すぐに使用を終了し、サービス提供者に報告すべきでしょう。

事故の場合の保険や保障

ライドシェアサービスは通常、商業保険を提供しており、事故が発生した場合には乗客を保護します。しかし、保険の詳細はサービスによって異なるため、利用前に保険の範囲を確認することが重要です。また、事故が発生した場合は、すぐに警察に連絡し、必要な医療を受けるとともに、ライドシェアサービス提供者への報告も視野に入れましょう。

国内におけるライドシェアの展望

日本におけるライドシェアの今後の展望は、法規制の緩和や社会的認知の進展に大きく左右されます。以下に、いくつかの重要なポイントをまとめました。

法規制の緩和

2024年4月より、日本のライドシェアに関連する法的環境が大幅に変更されました。今後、日本国内でのライドシェアサービスの普及が期待され、新しいビジネスチャンスの創出や、都市部だけでなく地方部でも交通アクセスの改善が見込まれます。

利用者数の増加

ICT総研の需要予測によると、2024年末までに日本国内のタクシー配車アプリ利用者数は1,664万人、ライドシェア利用者数は81万人に達すると推定されています。また、ライドシェアサービスは1か月で約1万2000回運行され、128の事業者が延べ2,283台を稼働させている状況です。

認知度の向上

MMD研究所の調査によると、ライドシェアの認知度は57.8%に達しており、今後はタクシーアプリのオプションやライドシェア専用アプリを通じてサービスがさらに広まり、認知度と需要の増加が期待されています。

これらの要素が整えば、ライドシェアは新たな交通手段として、またビジネスにおいても大きな影響を与える可能性があります。今後の展開に注目し、その可能性を最大限に活用することが重要です。

まとめ

日本型ライドシェアは、2024年4月の法規制緩和により解禁され、タクシー不足の解消や新たな移動手段として注目されています。事業者にとって新たなビジネスチャンスを提供し、ドライバーには柔軟な働き方と副収入の機会をもたらします。利用者にとっては低料金での移動と利便性の向上が期待されますが、安全性や信頼性にも注意が必要です。今後、ライドシェアの認知度と利用者数の増加が見込まれ、ビジネスや社会に大きな影響を与える可能性があります。

平和交通では、ライドシェアドライバーを募集しています。普通免許をお持ちであれば、研修を受けてドライバーとして活躍することが可能です。自分のペースで働きたい方、副収入を得たい方に最適な環境を提供します。地域に貢献しながら、安全で安心な運送サービスを一緒に支えましょう。ご興味のある方は、ぜひお問い合わせください。